Pour son 50ème anniversaire (cf. Un message de Benoît XVI à la CTI…). Texte complet, ma traduction. Entre bilan, rivalités, perspectives, confidences personnelles (et même familières, dans les notes) et sans doute « messages » à décrypter. Notons que le document a été signé en plein synode sur l’Amazonie.

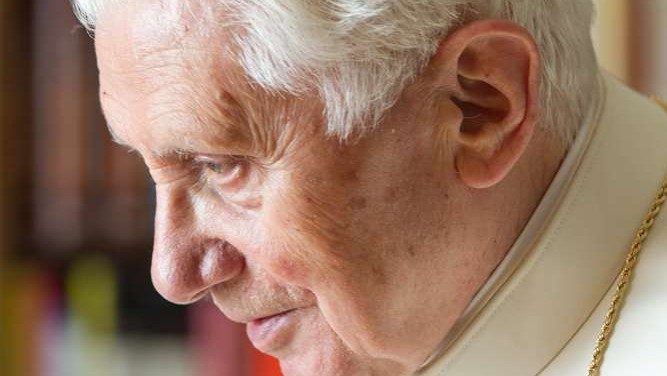

Message de salut du Pape Émérite Benoît XVI à l’occasion du 50ème anniversaire de l’institution de la Commission Théologique Internationale

www.vatican.va

Traduction non officielle

A la Commission théologique internationale, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, j’adresse mon salut cordial et ma bénédiction spéciale.

Le Synode des évêques, comme institution stable dans la vie de l’Église, et la Commission théologique internationale, ont tous deux été donnés à l’Église par le Pape Paul VI pour fixer et poursuivre les expériences du Concile Vatican II. Le fossé, révélé lors du Concile, entre la théologie qui se développe dans le monde et le Magistère du Pape, devait être comblé.

Dès le début du XXe siècle, avait été créée la Commission biblique pontificale, qui, dans sa forme originale, faisait elle-même partie du Magistère pontifical, tandis qu’après le Concile Vatican II, elle fut transformée en un organe de consultation théologique au service du Magistère, afin de fournir un avis compétent sur des questions bibliques.

Selon l’ordre établi par Paul VI, le Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est à la fois Président de la Commission Biblique Pontificale et de la Commission Théologique Internationale, lesquelles toutefois choisissent leur secrétaire en leur sein.

On voulait ainsi mettre en évidence le fait que les deux Commissions ne sont pas un organe de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ce qui aurait pu dissuader certains théologiens d’accepter d’en devenir membre. Le cardinal Franjo Šeper compara le rapport du Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avec le Président des deux Commissions à la structure de la monarchie austro-hongroise: l’Empereur d’Autriche et le Roi de Hongrie étaient la même personne, alors que les deux pays vivaient côte à côte en toute autonomie.

Par ailleurs, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi met à la disposition des assises de la Commission et des participants ses possibilités pratiques et, à cette fin, elle a créé la figure du Secrétaire adjoint qui, de temps à autre, assure les subventions nécessaires.

Sans aucun doute, les attentes associées à la Commission théologique internationale nouvellement créée étaient initialement plus grandes que ce qui a pu être réalisé au cours d’un demi-siècle d’histoire. De la première période des Sessions de la Commission est né un ouvrage, Le ministère sacerdotal (10 octobre 1970), publié en 1971 par les éditions Du Cerf à Paris et destiné à subventionner la première grande rencontre du Synode des Évêques. Pour le Synode lui-même, la Commission théologique nomma un groupe spécifique de théologiens qui, en tant que consultants, restèrent à la disposition de la première session du Synode des Évêques et, grâce à un travail extraordinaire, permirent au Synode de publier immédiatement un document sur le sacerdoce qu’il venait de réaliser. Depuis lors, cela ne s’est plus produit. Bientôt s’est développée la typologie de l’Exhortation post-synodale, qui n’est certainement pas un document du Synode mais un document magistériel pontifical qui reprend de la manière la plus large possible les déclarations du Synode et assure qu’avec le Pape, ce soit en tout cas l’épiscopat mondial qui parle [1].

Personnellement, j’ai été particulièrement impressionné par les cinq premières années de la Commission théologique internationale. Il a fallu définir l’orientation de base et le mode de fonctionnement essentiel de la Commission, établissant ainsi dans quelle direction, en dernière analyse, Vatican II devait être interprété.

Aux côtés des grandes figures du Concile – Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, Jorge Medina Estévez, Philippe Delhaye, Gérard Philips, Carlo Colombo de Milan, considéré comme le théologien personnel de Paul VI, et le Père Cipriano Vagaggini – faisaient partie de la Commission des théologiens importants qui, curieusement, n’avaient pas trouvé de place au Concile.

Parmi eux, outre Hans Urs von Balthasar, il y a surtout Louis Bouyer qui, en tant que converti et moine, était une personnalité extrêmement obstinée, et à cause de sa franchise sans façon ne plaisait pas à de nombreux évêques, mais qui fut un grand collaborateur avec une incroyable étendue de connaissances. Entra ensuite en scène le Père Marie-Joseph Le Guillou, qui avait travaillé des nuits entières, surtout pendant le Synode des Évêques rendant ainsi possible en substance le document du Synode, avec cette manière radicale de servir; malheureusement il fut très tôt atteint de la maladie de Parkinson, prenant congé précocement de cette vie et du travail théologique. Rudolf Schnackenburg incarnait l’exégèse allemande, avec toutes les prétentions qui la caractérisent. Comme une sorte de pôle opposé, André Feuillet et Heinz Schürmann d’Erfurt, dont l’exégèse était de nature plus spirituelle, furent volontiers intégrés à la Commission. Enfin, je dois également mentionner le professeur Johannes Feiner, de Coire, qui, en tant que représentant du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, a joué un rôle particulier au sein de la Commission. La question de savoir si l’Eglise catholique aurait dû rejoindre le Conseil œcuménique des Eglises à Genève, en tant que membre normal à tous égards, devint un point décisif sur la direction que l’Eglise devrait prendre à la suite du Concile. Après une confrontation dramatique, la question fut finalement tranchée négativement, ce qui conduisit Feiner et Rahner à abandonner la Commission.

De nouvelles figures firent leur apparition dans la Commission théologique des cinq années suivantes: deux jeunes Italiens, Carlo Caffarra et le Père Raniero Cantalamessa, conférèrent un nouveau poids à la théologie de langue italienne. La théologie de la langue allemande, en plus des membres déjà présents, avec le Père jésuite Otto Semmelroth, fut renforcée grâce à un théologien conciliaire dont la capacité à formuler rapidement des textes pour différents besoins fut aussi utile à la Commission qu’elle l’avait été durant le Concile. Avec lui, une nouvelle génération est apparue, avec Karl Lehmann, dont les conceptions commencèrent à s’affirmer clairement dans les documents produits actuellement.

Mais je n’ai pas l’intention de continuer avec la présentation des personnalités qui ont travaillé dans la Commission théologique, mais d’offrir quelques réflexions sur les thèmes choisis. Au début on affronta les questions sur la relation entre le Magistère et la Théologie, sur lesquelles il faut toujours nécessairement continuer à réfléchir. Ce que la Commission a dit à ce sujet au cours des cinquante dernières années mérite d’être entendu et médité à nouveau.

Sous la direction de Lehmann fut également analysée la question fondamentale de Gaudium et spes, autrement dit la problématique du progrès humain et du salut chrétien. Dans ce contexte s’imposa inévitablement le thème de la Théologie de la Libération, qui n’était pas du tout un problème purement théorique à l’époque, mais déterminait de façon très concrète et même menaçait, la vie de l’Église en Amérique du Sud. La passion qui animait les théologiens était à la hauteur du poids concret, voire politique, de la question [2].

A côté des questions relatives au rapport entre le Magistère de l’Église et l’enseignement de la théologie, l’un des principaux domaines de travail de la Commission théologique a toujours été le problème de la théologie morale. Il est peut-être significatif qu’au début, il n’y ait pas eu la voix des représentants de la Théologie morale, mais celle des experts en exégèse et en dogmatique: en 1974, Heinz Schürmann et Hans Urs von Balthasar ouvrirent avec leurs thèses la discussion, qui se poursuivit ensuite en 1977 avec le débat sur le sacrement du mariage. L’opposition des fronts et l’absence d’une orientation de fond commune, dont nous souffrons encore aujourd’hui autant qu’à l’époque, me sont apparus à ce moment-là d’une manière inédite: d’un côté, il y avait le professeur William May, théologien moral américain, père de nombreux enfants, qui venait toujours chez nous avec son épouse, et soutenait la vieille conception la plus rigoureuse. Par deux fois, il dut faire l’expérience du rejet unanime de sa proposition, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Il fondit en larmes, et moi-même ne parvins pas à le réconforter efficacement. À côté de lui se trouvait, si je me souviens bien, le professeur John Finnis, qui enseignait aux États-Unis et qui exprimait la même approche et le même concept d’une manière nouvelle. Il fut pris au sérieux d’un point de vue théologique, et pourtant lui non plus ne parvint à un consensus. Dans le cinquième quinquennat , de l’école de Tadeusz Styczen – l’ami du pape Jean-Paul II – arriva le professeur Andrzej Szoztek, un représentant intelligent et prometteur de la position classique, lequel ne parvint malgré tout pas à créer un consensus. Enfin, le père Servais Pinckaers tenta de développer à partir de saint Thomas une éthique des vertus qui me parut très raisonnable et convaincante, et pourtant elle n’a pas réussi non plus à trouver de consensus.

La difficulté de la situation peut aussi être déduite du fait que Jean-Paul II, auquel la théologie morale était particulièrement chère, décida finalement de reporter la rédaction définitive de son encyclique morale Veritatis splendor, voulant attendre d’abord le Catéchisme de l’Église catholique. Il ne publia son Encyclique que le 6 août 1993, trouvant encore pour elle de nouveaux collaborateurs. Je pense que la Commission théologique doit continuer à garder ce problème à l’esprit et qu’elle doit fondamentalement poursuivre ses efforts pour trouver un consensus.

Enfin, je voudrais souligner un autre aspect du travail de la Commission. La voix des jeunes Eglises s’y fait de plus en plus entendre sur la question suivante: dans quelle mesure sont-elles liées à la tradition occidentale et dans quelle mesure les autres cultures peuvent-elles déterminer une nouvelle culture théologique ? Ce sont surtout les théologiens d’Afrique, d’une part, et d’Inde, d’autre part, qui ont soulevé la question, sans qu’elle ait été thématisée jusque-là. Et de même, le dialogue avec les autres grandes religions du monde n’a pas été thématisé jusqu’à présent [3].

A la fin, nous devons exprimer une grande gratitude, même avec tous les insuffisances de la recherche et de l’interrogation humaine. La Commission théologique internationale, malgré tous ses efforts, n’a pas réussi à réaliser l’unité morale de la théologie et des théologiens dans le monde. Ceux qui s’y attendaient nourrissaient de fausses attentes quant aux possibilités d’un tel travail. Néanmoins, la voix de la Commission est devenue une voix écoutée, qui indique d’une certaine façon l’orientation fondamentale qu’un effort théologique sérieux doit suivre en ce moment historique. En plus du merci pour tout ce qui a été fait en un demi-siècle, il y a aussi l’espérance d’un travail fructueux à venir, dans lequel l’unique foi peut aussi conduire à une orientation commune de la pensée et de la façon de parler de Dieu et de sa Révélation.

En ce qui me concerne personnellement, le travail à la Commission théologique internationale m’a donné la joie de rencontrer d’autres langues et d’autres formes de pensée. Mais ce fut avant tout pour moi une occasion continue d’humilité, qui voit les limites de ce qui nous est propre et ouvre ainsi la voie à la plus grande Vérité.

Seule l’humilité peut trouver la Vérité, et la Vérité à son tour est le fondement de l’Amour, dont tout dépend finalement.

Monastère Mater Ecclesiae, 22 octobre 2019

[1] Une exception est constituée dans une certaine mesure par le document sur le diaconat publié en 2003, préparé au nom de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et qui devait fournir des orientations sur la question du diaconat, en particulier sur la question de savoir si ce ministère sacramentel pouvait également être confié aux femmes. Le document, élaboré avec le plus grand soin, n’a pas abouti à un résultat clair concernant un éventuel diaconat pour les femmes. Il a été décidé de saisir les Patriarches des Églises orientales, mais très peu d’entre eux ont répondu. On a vu que la question posée, en tant que telle, était difficile à comprendre pour la tradition de l’Église orientale. Cette étude approfondie s’est donc conclue par l’affirmation que la perspective purement historique ne permettait pas d’atteindre une certitude définitive. En dernière analyse, la question devait être tranchée sur le plan doctrinal (Cf. Commissione Teologica Internazionale, Documenti 1969-2004, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 22010, 651-766).

[2] Qu’on me permette ici un petit souvenir personnel. Mon ami, le père Juan Alfaro sj, qui, à la Grégorienne enseignait surtout la doctrine de la grâce, pour des raisons qui me sont totalement incompréhensibles, était devenu au fil des ans un fervent défenseur de la théologie de la libération. Je ne voulais pas perdre l’amitié avec lui et c’est donc la seule fois pendant toute ma période d’appartenance à la Commission que j’ai manqué la Session plénière.

[3] Je voudrais mentionner ici un autre cas particulier curieux. Un jésuite japonais, le père Shun’ichi Takayanagi, s’était tellement familiarisé avec la pensée du théologien luthérien allemand Gerhard Ebeling qu’il argumentait complètement sur la base de sa pensée et de sa langue. Mais personne dans la Commission théologique ne connaissait Ebeling suffisamment pour qu’un dialogue fructueux pût se développer, de sorte que l’érudit jésuite japonais quitta la Commission parce que son langage et sa pensée ne parvenaient pas à y trouver leur place.

[Les notes sont de Benoît XVI]